また泣き叫んでしまったら…」

「診察台に座れなかったらどうしよう」。

感覚過敏や発達障害のあるお子さんにとって、歯医者は強いストレスの場です。

・無理やり連れていけば、パニックや過呼吸。

・優しく声をかけても、椅子にすら座れない。

「私の育て方が悪いの?」「また断られたらどうしよう」——

そんなふうに自分を責めてしまった経験、ありませんか?

実際に多くの親御さんが、こんな悩みを抱えています。

- 音・光・匂いに敏感で、すぐにパニックになる

- 何度も断られ、「迷惑な親」と思われた経験がある

- 通院を諦めた結果、虫歯が悪化してしまった

でも、あなたのせいではありません。

「この子には無理かも…」は、きっと変えられます。

この記事でわかること3つ

- 障害特性に理解ある歯科医院の選び方

- 通院前の準備や声かけのコツ

- おうちでできる練習方法

をわかりやすく紹介します。

「うちの子でも大丈夫だった」と思える日を目指して——

あなたとお子さんが安心して歯医者に通えるようになるための情報を、ぜひ受け取ってください。なるための情報を、ぜひ受け取ってください。

1感覚過敏や予測不能な状況への苦手さは、決して「わがまま」や「甘え」ではない

- 感覚過敏による刺激への過剰反応

音やにおい、光などに敏感だったり - 不安や予測不能な状況への苦手さ

初めての場所や人が苦手だったりします - 集団行動や待ち時間の困難

大勢の中での活動

① なぜ “今”歯医者に慣れておくことが大切なの?

歯医者への苦手意識が強くなってしまうと、あとから慣れるのに時間がかかったり、治療が難しくなったりします。

実は、早い段階から「慣れておく」ことで、こんなメリットがあるんです。

② 歯医者に慣れるメリット3つ

1虫歯や歯並びの早期発見・予防ができる

→ 痛みや治療のストレスを減らせます

2歯科恐怖症を防げる

→ 小さい頃の“怖い記憶”が残らないようにすることが大切です

3将来の健康な口の環境づくりにつながる

→ 定期検診が習慣になれば、大人になっても安心して通えます

2障害特性に理解ある歯科医院の選び方

- 「障害者歯科」や「スペシャルニーズ歯科」と呼ばれる、発達障害や他の障害を持つ人のための歯医者さんもあります。

- 歯医者さんは、発達障害や知的障害の特性を理解したスタッフがいます。

言葉を短く分かりやすい声かけや子供の様子を見て、今できることを判断してくれます。

初診時にじっくり話を聞いてくれる、次の検診に来れるような対応をしてくれます。

苦手なことや好きなことを事前に確認してくれる

- どうしても治療が難しいときは、必要に応じて笑気吸入鎮静法(リラックスできるガス)を使うことがある。

眠くなるお薬や全身麻酔を使って治療することもできます。

① 専門の歯医者さん(スペシャルニーズ歯科)の探し方とポイント

1どうやって探す?

小児歯科専門医を探してみよう

子どもの歯・歯肉・舌・かみ合わせ・顎関節など、顎顔面口腔全体の健康を総合的に診ることができる、子どものお口のスペシャリストです!

1日本小児歯科学会の公式検索で認定専門医を探す

https://www.jspd.or.jp/facility_search/

2 歯科医院のホームページや口コミで実績・雰囲気をチェック

3 実際にカウンセリングを受けて子どもとの相性や対応を確認

- 障害者歯科を探してみよう

「地域名 発達障害 歯科」

「障がい者 歯科」

- 病院なび(障害者歯科):https://byoinnavi.jp/p21

- 日本障害者歯科学会

認定医・専門医検索:https://www.jsdh.jp/general/doctors/

「一般歯科」を選ぶときの

チェックポイント - 発達障害の子の診療経験があるか

- 見学や事前相談ができるか

- スタッフが専門知識を持っているか

- 行動調整法(説明して→見せて→やってみる、褒めて伸ばす、少しずつ慣らすなど)が使えるか

- 病院なび(障害者歯科):https://byoinnavi.jp/p21

- 問い合わせ時の質問例

事前にどんなことが苦手か、どんなことが好きかを歯医者さんに伝えておくと、先生も優しく工夫してくれます。

たとえば、器具を触らせてほしい、診察台のスイッチを触らせてほしい、音を聞かせてほしい。

紙に書き出しておくこと、整理できるのでおすすめです。

お子さんのペースで診てもらえるか、同じ先生や部屋で診てもらえるか

3歯科治療に向けた準備と事前学習

おうちでできる練習(ソーシャルストーリー・絵本・遊び)

安心して受信ができるように、ソーシャルストーリー・写真・動画で見通しを持たせる。

おうちでできる習慣づけ(歯ブラシ・口を開ける練習など)

絵カード

実際にどんな手順で診療が進むのか見通しがあると安心できます。

(①受付で名前を言う→②待合室で待つ→③診療室に入る→④椅子に座る→⑤先生が口を見せてと言う→⑥器具で歯を触る、など)

伝えることをメモにする

事前にどんなことが苦手か、どんなことが好きかを歯医者さんに伝えておくと、先生も優しく工夫してくれます。

たとえば、器具を触らせてほしい、診察台のスイッチを触らせてほしい、音を聞かせてほしい。

紙に書き出しておくこと、整理できるのでおすすめです。

歯医者さんに慣れるための具体的な工夫

慣れる① 通院前の持ち物・服装チェック

歯医者さんに行く日は、動きやすい服を着ていくとリラックスしやすいです。

持ち物は、おうちの人と一緒に「持ちものチェックリスト」を見ながら準備しましょう。

- ぎゅっとできるぬいぐるみやお気に入りのおもちゃ

- 音が苦手な子はイヤーマフやヘッドホン

- 水筒やタオル、替えのマスク

- 保険証や診察券

- 自分の歯ブラシなど慣れているもの

待合室や治療中にぬいぐるみを抱っこしたり、イヤーマフで音をやわらげたりすると、安心して過ごせます。タイマーや砂時計を使って「あと何分」と見えるようにするのもおすすめです。

慣れる② 歯医者に慣れる絵本・動画教材の紹介

子どもの気持ちをしっかり掴んでいます。

子どもの「歯医者イヤ!」が変わるかも――。

ネットで調べているときに出会った動画です。

「こんなに自由でいいんだ」って思えるだけで気持ちが楽になれました。

【子どもたちが「原歯科医院」を好きな理由 3つ】

① 治療中なのに遊んでるみたい!

→ 色とりどりのおもちゃや仕掛けで、治療が「遊び」に早変わり。

② 優しい声かけで安心

→ 子どものペースに合わせた声かけで、恐怖心が減ります。

③ 親子で通える落ち着いた空間

→ インテリアや照明もやさしく、親も安心して見守れます。

動画と絵本の

◎YouTube【原歯科医院】

1まるで遊びながら治療をしているようだ‼️本当に治療をしているのか⁉️)

2「原先生ごっことは」

◎絵本とおもちゃ

『はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう!』(くもん出版)

→ 歯みがきを電車で楽しく!遊びながら学べます

トイコー(Toyco) おもちゃ雑貨 いつでもピンポン バスボタン

これらの工夫を取り入れることで、子どもたちは歯みがきを楽しく、効果的に行うことができます。親子で楽しめる歯みがきタイムを作りましょう!

| 商品 | 内容 |

|---|---|

| 歯みがきソングの活用 | – 子どもが楽しく歯みがきできる定番アイテム – 2分程度の曲で不安を軽減 – 代表的な曲例:「はみがきじょうずかな」「はみがきのうた」 – YouTubeで簡単に再生可能 |

| キャラクター歯ブラシのメリット | – 好きなキャラクターでモチベーション向上 – アンパンマン、ポケモン、ディズニーなど豊富 – 持ちやすく、磨きやすい設計 |

| タイマー・砂時計の活用 | – 視覚的に時間を確認できる – 2分用砂時計やキャラクターデザインのタイマー – スマホアプリや専用タイマーも便利 – 小さな子どもにおすすめ |

| 組み合わせのポイント | – 歯みがきソング+タイマー(または砂時計)で安心感向上 – お気に入りキャラクターで楽しい習慣に |

| まとめ | – 歯みがきソングで「楽しく」 – キャラクター歯ブラシで「やる気アップ」 – タイマーや砂時計で「安心して最後まで」 |

慣れる③子どもの年齢や個性に合わせたサポート

0〜2歳:抱っこ受診と保護者の安心感がカギ

- 抱っこで診察(ラップテクニック)

お母さんの膝の上でお子さんを包み込むようにして受診。

小児歯科ではこの「ラップテクニック」がよく使われます。 - 親の表情も大事

緊張や不安は子どもに伝わります。

公園に行くような気持ちで、明るく笑顔で向かいましょう。 - 遊び感覚で慣れさせる

おうちで「ぬいぐるみの歯を見てみよう!」など、遊びながら練習を。

歯ブラシを使ったお世話ごっこもおすすめです。 - 早めの検診デビューを

虫歯がなくても、乳歯が生えたら定期検診をスタート。

3〜6ヶ月ごとに通うことで「知らない場所」→「いつもの場所」に変わっていきます。 - とにかく褒める!

「椅子に座れたね!」「少しお口を開けられた!」など、できたことをその場でたくさん褒めてあげましょう。

3〜6歳:段階的に慣らす+ご褒美の力

正直に伝える

「今日は歯医者さんに行くよ」と、事前に伝えましょう。

嘘をつくと、不信感からますます不安になります。

- 絵本や動画で予習

歯医者さんを題材にした絵本やアニメを一緒に見ましょう。

「怖くない場所」とイメージしやすくなります。

▶ 例:「はじめてのはいしゃさん」「トミカの歯医者ごっこ」など。 - ソーシャルストーリーが効果的

「だれと・どこで・なにをする」か、写真やイラストで事前に伝えましょう。

▶ 例:「受付でお名前を言う→椅子に座る→先生とごあいさつ→終わったらご褒美」など。 - スモールステップで慣らす

最初は「椅子に座るだけ」から始めましょう。

次は「お口を開ける」、その次は「道具を触ってみる」など。

▶ 歯医者さんに「今日は診察だけでOK」と事前に相談するのも◎ - 絵カードで「見える化」

治療の流れをイラストで見せると安心します。

▶ 「①椅子に座る→②お口を開ける→③歯を見る→④バイキンをやっつける→⑤おしまい」など。 - タイマーで時間を伝える

「あと5分で終わるよ」と知らせると不安がやわらぎます。

▶ スマホのタイマーや砂時計(100円ショップ)でもOK。 - がんばったらご褒美!

「できたらシールを1枚」「終わったらアイス」など、約束しておくと励みになります。

▶ ご褒美は必ず守って、「がんばったらいいことがある」成功体験に。 - 褒めるタイミングも大切

泣いたりパニックになった後でも、「よくがんばったね」と声をかけましょう。

少し落ち着いた後にあらためて褒めると、記憶に残りやすくなります。 - 選ばせる工夫を

「どの歯ブラシがいい?」「いちご味とぶどう味、どっちがいい?」など、小さな選択をさせると、自分で決めた感覚が生まれます。

小学生以降:本人の意思と成功体験が大切

見通しを持たせる工夫

絵カードやタイマーを使って、「あと何分?」「何をするの?」を見える化しましょう。

▶ 「5分だけがんばってみようね」「次はこのカードの順番だよ」

- ポジティブ強化(できたら褒める)

**「すごい!」「がんばったね!」**と、できた瞬間を逃さず褒めましょう。

▶ パニックの直後より、落ち着いてからの方が記憶に残ります。 - モデリング(まねっこ学習)

兄弟や他の子の様子を見せると「自分もできるかも」と感じやすくなります。 - 過度な報酬は避ける

シールやおやつもOKですが、「自分でがんばれた!」という実感を大事に。

- 歯医者さんは、虫歯を治すだけでなく、虫歯にならないように守ってくれる場所です。

- 発達障害があるお子さんは、無理せず少しずつ慣れていくことが大切です。

- 困ったときは、専門の歯医者さんや先生に相談しましょう。

「できた!」を増やして、歯医者さんを怖がらずに通えるように、一緒にがんばりましょう

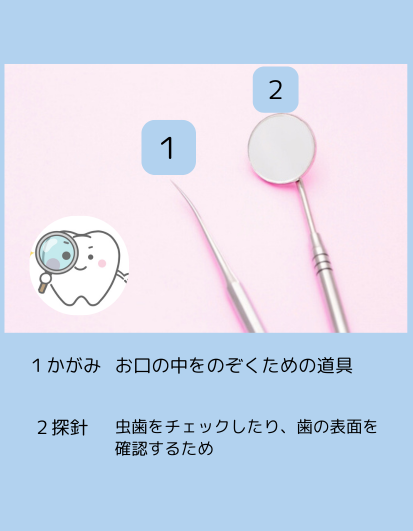

慣れる学習④歯科治療の基本と流れ

歯医者さんで何をするの?ソーシャルトレーニング

診察室で先生やお姉さんが、お口の中をチェックします。

虫歯がなければ、フッ素(歯を強くするお薬)をぬってもらったり、歯みがきのコツを教えてもらったりします。

治療が終わったら、また虫歯にならないように定期的に検診に行きます。

がんばったら、ごほうびがもらえることもあります!

歯医者さんには、「苦手なこと」「好きなこと」「お願いしたいこと」をまとめたカードやメモを渡すと、先生やスタッフも優しく工夫してくれます。

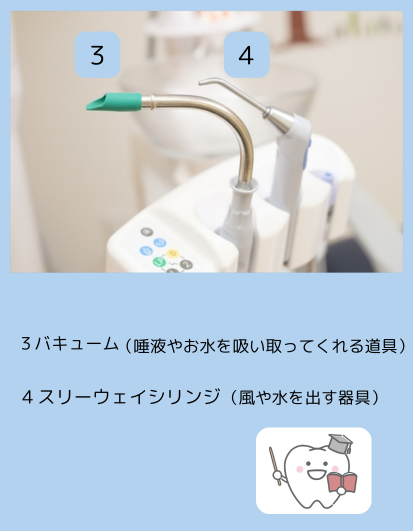

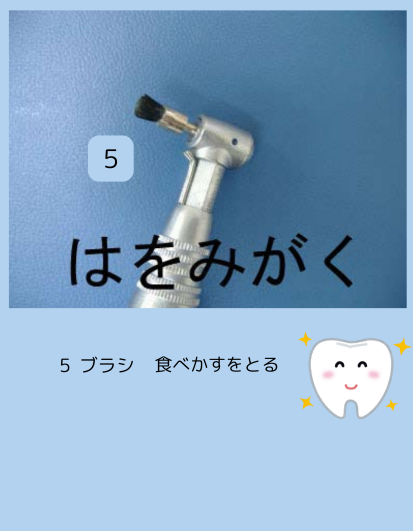

慣れる工夫⑤よく使われる器具の例

慣れる学習⑤歯医者さんで働いている人たち

実践:少しずつ慣れていく方法

絵本やソーシャルストーリー

歯医者さんで何が起きるのかを、絵本・写真・動画などで事前に伝えましょう。

▶ 例:「受付→待合室→診察→ごほうび」など、流れを見える形にしておくと安心です。

- Tell-Show-Do法(テル・ショー・ドゥ)

①言葉で説明(Tell)→②実物を見せる(Show)→③やってみる(Do)で段階的に慣らします。

▶ 例:「この鏡で歯をみるよ」「先生がこうやって見るんだって、やってみようね!」

実践 ①段階的アプローチとスモールステップ

歯医者さんが苦手なお子さんには、いきなり治療を始めるのではなく、できることから少しずつ段階を踏んで慣れていく方法が効果的です。

実際のステップ例(見る→座る→ブラッシングなど)ことからリスト

| 段階 | 内容 | 目的 |

| Step 1 | 診察室に入る | 空間に慣れる |

| Step 2 | 椅子の近くに行く/見る | 雰囲気に慣れる |

| Step 3 | 椅子に座ってみる(短時間OK) | 動作に慣れる |

| Step 4 | 歯科器具を見せてもらう | 道具に慣れる |

| Step 5 | 口を開けてみる(短時間) | 身体感覚に慣れる |

| Step 6 | ブラッシングだけしてみる | 接触に慣れる |

| Step 7 | 簡単なチェックを受ける | 治療に近づく準備 |

| Step 8 | 短時間の簡単な治療を試す | 初期の成功体験 |

| Step 9 | 本格的な処置へ | 目標到達 |

- ステップアップ方式

いきなり治療せず、まずは見学からスタート。

▶ 「診察室に入るだけ」「椅子に座るだけ」「お口を開けてみる」など、小さな成功体験を積みます。 - 本人のペースを尊重

その日の気分や体調を見ながら、ムリをさせないのが鉄則。

▶ 「今日はここまででOK」「次はここまでやってみよう」と声をかけて。 - 親の付き添いと声かけ

保護者がそばにいると安心します。

▶ 「手を握る」「耳元で応援する」など、心を落ち着かせる関わりを。

実践 ②歯医者さんでの流れ(スモールステップの一例)

椅子に座る

- 椅子の近くまで行く

- 椅子に手を触れる

- 腰を少しだけ下ろす

- 数秒だけ座ってみる

- お口を開ける

先生に「ちょっとだけお口見せてね」と言われたら、少しだけあけてみます。 - 治療を始める

できる範囲からスタート。最初は歯ブラシや軽いお掃除、慣れてきたら少しずつ治療へ。

ポイント:

- 一気にやらず、1つずつステップを踏むのが大切です

- ステップを飛ばさず「できたね!」と達成感を積み重ねることが成功のカギです

実践 ③特性に応じた柔軟な対応 子どもが安心感じられるようになる方法

- こだわりを味方に

発達特性がある子には、好きなキャラクターや順番、色を取り入れる工夫が効果的です。

▶ 例:「アンパンマンの絵カード」「好きな色のタオルを持参」など。 - 感覚過敏への配慮

大きな音やライトが苦手な子には、イヤーマフ・サングラスの持参もOK。

▶ 歯科医院に事前に相談して、ライトの調整や音の少ない機器をお願いしてみましょう。

実践 ④声掛けのコツと親自身の不安とどう付き合うか【マインドセット】

お子さんの歯医者さんへの不安をやわらげるためのポイント

お子さんが歯医者さんに対して安心感を持ち、怖がらずに通えるようにするためには、視覚的なサポートや遊びを通じた練習、そして小さな目標設定が効果的です。以下の方法を参考にしてみてください。

1. 目標を視覚的に伝える

- 「今日はここまでが目標だよ」と絵カードや写真を使って伝えることで、お子さんが何をするのかイメージしやすくなり、不安が軽減します。

2. 家で「歯医者さんごっこ」をする

- ぬいぐるみやおもちゃの歯科セットを使って、治療の流れを遊びながら練習することで、歯医者さんの雰囲気に慣れさせましょう。

3. 小さな目標を設定する

- 「今日は椅子に座るだけでいいよ」「できたらシールを貼ろうね」など、達成しやすい目標を伝え、成功体験を積み重ねることが大切です。

4. お気に入りのアイテムを持参する

- お気に入りのタオルやぬいぐるみを持っていくことで、安心感をサポートできます。

5. 親や信頼できる人がそばにいる

- 親や信頼できる人が近くにいることで、お子さんの緊張が和らぎます。

6. 治療後の褒め言葉とご褒美

- 「よく頑張ったね!」とたくさん褒め、ご褒美やシールを使って達成感を味わわせることで、次回も前向きに通いやすくなります。

お子さんの年齢や性格に合わせて、無理のないペースで進めてあげることが、歯医者さんへの不安をやわらげるポイントです。ぜひ試してみてくださいね。

実践マップ⑤さらに安心できる工夫

不安なときは、手を上げて「今日はここまで」と伝えましょう。

- 毎回同じ先生や部屋で診てもらえるようにお願いしてみましょう。

- おうちの人と「できた!」を増やして、歯医者さんに慣れましょう。

しっかり準備して、安心して歯医者さんに行けるといいですね!

お子さんの気持ちに寄り添いながら、小さなステップで「歯医者=怖くない場所」へと変えていきましょう。

できたことを見つけて、必ず褒めることが、次につながる大きな力になります。

- 虫歯や歯並びの早期発見・予防ができる

- 歯科恐怖症を防ぐ

- 将来の健康な口の環境づくりにつながる

5どうしても難しいときの特別な方法

1. 笑気ガス(しょうきガス)でリラックス

このように、スモールステップと具体的な工夫を組み合わせることで、歯医者さんへの苦手意識を和らげ、少しずつ自信を持って通院できるようになります。

2. 体を安全に守る道具(抑制具)

体を安全に守る道具(抑制具)を使うこともある

どうしても体が動いてしまうときは、ケガをしないように特別な道具を使うこともあります。

3. 専門の歯医者さんに相談する

発達障害や特別な配慮が必要な子ども向けの歯医者さん(障害者歯科)では、

いろいろな工夫やサポートがあります。

このように、どうしても難しいときにも「選べる方法」はいろいろあります。

お子さんが安心して通える場所を、一緒に探していきましょう。

このように、どうしても難しいときにも「選べる方法」はいろいろあります。

お子さんが安心して通える場所を、一緒に探していきましょう。

5-②困った場面・パニック時の対応

泣き叫ぶ・暴れる困った場面と原因別の具体的対応

| 困った場面 | 具体的な対応例 |

|---|---|

| 不安 | ・順番を伝えてもらう(あと5分、など) ・絵カードや写真で流れを見せる ・「椅子に座る→お口を開ける→先生が見る」と一 緒に確認する |

| 音・光が苦手 | ・ヘッドホンで好きな音楽を聴かせる ・サングラスでまぶしさを軽減する |

| 痛みが心配 | ・「痛かったら手を挙げて教えてね」とサインを決める |

| 無理そうなとき | ・椅子に座るだけ、口を開けるだけで一旦ストップ ・「よく頑張ったね!」とたくさん褒める ・おうちでリラックスする時間を作る |

診察が中止になったときのフォロー

- 「今日は椅子に座れたから十分だよ」とできたことをしっかり認める

- 「次は先生にお口を見せてみようか」と次回の小さな目標を一緒に考える

次回に向けて気持ちを整える方法

- 家で「歯医者さんごっこ」をしてぬいぐるみの口を開ける練習をする

- 「前回は椅子に座れたから、次はお口を開けてみようね」と段階的に目標を設定

- 治療後は「今日はここまでできたね」と褒め、カレンダーにシールを貼るなど達成感を味わわせる

② そしてなにより大切なのは、「できた!」「がんばれた!」という成功体験を積み重ねること。

③ 歯医者さんへの苦手意識がやわらぎ、自信・自己肯定感・健康習慣へとつながります。

6歯医者さんで聞かれること

6−①内容の例:

- 苦手なこと:大きな音、まぶしいライト、急な動作

- 好きなこと:恐竜、青いもの、ぬいぐるみ

- お願いしたいこと:手を上げたら止めてほしい、同じ先生がいい、治療の前に何をするか教えてほしい、終わったらごほうびシールがほしい

伝えるタイミング:

受付でカードやメモを渡したり、診察前に先生やスタッフに直接伝えたりするとよいでしょう。

6-②治療が難しいときの選択肢

- 薬や麻酔のサポートも相談可

治療がどうしても難しい場合は、笑気ガスや全身麻酔などの方法もあります。

▶ 「最終手段」ではなく、安心して受診できる一つの選択肢と捉えてOKです。歯科医とよく相談を。

7 人に頼ろう〜チームで支える歯科通院〜

保育士、先生、療育スタッフ、歯科医師…みんなでサポート

お子さんの歯医者さん通いが難しいとき、一人で抱え込まなくて大丈夫です。

保育士さん、先生、療育センターや児童発達支援のスタッフ、そして歯医者さんなど、いろんな大人が“チーム”になってサポートできます。

家庭・園・学校・医療機関の連携が大切

お子さんの特性や「どこまでできたか」を、家庭と支援者が情報共有していくことで、歯医者さんでも安心してステップアップできます。

たとえばこんな協力ができます:

園や学校から「歯科通院の様子」を家庭にフィードバック

医療機関に「日常の様子」を事前に伝える

支援機関で「歯科通院の練習」を取り入れてもらう

まとめ

安心して通うには、専門の歯医者さんや支援制度、園や学校の協力が大切です。

困ったら、一人で悩まず相談しましょう。

子どもに合う場所はきっとある

- 「うまくいかない=ダメ」じゃない

- 子どもとあなたにとっての“合う歯医者”が見つかりますように

▼関連記事リンク

- 【体験談】診察台に座れなかった息子が、一人でフッ素を受けられるようになるまで

- 【保存版】感覚過敏のある子どもの歯磨き習慣づけアイデア集